原创写到第四篇了,开始焦虑了,最近也越来越忙,准备文章的时间也越来越少,但是既然要写,还是想着可以给大家带来一些干货以及独特的视角观点。现在已经是周六下午了,尽管周中几天看了很多资料,加上这些年积累的素材,但要写出来一篇值得读的文章还是很有挑战性的(恐慌ing,明天周日还要去见客户和打球,所剩时间无几。。。)。为了更坚决的创作下去,笔者在第一篇文章其实就已埋下伏笔,给自己挖了一个巨大的“坑”,当时“夸下海口”接下来十周要写十篇原创,并且把每篇文章的标题都抛出去了。所以说人的成长和突破都是因为曾经“吹过的牛”啊。

低碳圈的初衷

低碳这个新兴行业,吸引了一大批高素质人才的加入,中国碳圈里不乏清华圈、留英圈等。大家进入这个行业,有着不同的初衷:有的人做低碳是因为碳的金融属性,碳是一个金融交易产品;有的人从事低碳事业是因为它的环保属性,或者说社会责任属性;也有些人把低碳看作一件很酷的事情,尝试通过它来“改变世界”。当然进入碳圈之后,这几层因素是会交叉融合的,也就是说我们正在做一件既有情怀又有钱途的事业。

我们已经花了很多篇幅介绍了碳的金融属性以及钱途,中国将建立全球第一大碳市场,千亿万亿碳市场在各媒体的文章中随处可见。今天我们更多是来讨论碳的环保属性以及社会属性。

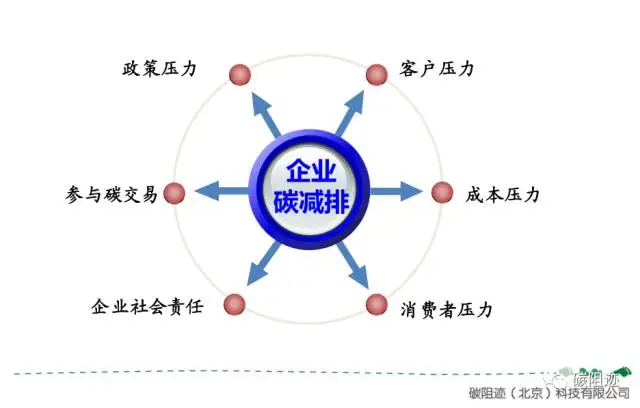

写这篇文章是因为看到许多非碳交易的企业,出于企业社会责任的考虑,在低碳方面已经做得非常好了。而纵观企业从事碳减排或低碳的驱动力,主要来自于六个方面:

1,政策压力:政府的政策对于企业来说必须遵守的,这也是推动企业碳减排的直接压力和动力;

2,客户压力:很多供应商企业,特别是外向型企业面临客户对碳排放信息管理和披露的要求,需要严格实施碳管理和碳减排;

3,成本压力:中国80%左右的碳排放来自于能源消耗,减少碳排放主要取决于减少能源消耗,也意味着减少成本。企业更多会从成本角度考虑减少碳排放,这种内部驱动力非常关键;

4,消费者压力:消费者倒逼企业低碳转型是大趋势,尽管目前在中国这个驱动力还不是最主要的,但笔者认为随着新消费时代的来临,消费者驱动企业碳减排将指日可待;

5,企业社会责任:企业出于社会责任以及提升品牌影响力角度考虑,对碳排放进行管理、披露以及实施碳减排举措;

6,参与碳交易:与政策压力有重叠的部分,但这里主要是指企业可以通过碳交易化被动为主动,甚至直接实现盈利。

中国碳交易试点启动之前,很多企业事实上已经开展了碳足迹的计算,包括通过ISO-14064等标准实施碳盘查和碳核查;通过PAS2050等标准实施产品层面碳足迹的计算。而碳交易试点启动后,也有很多非控排企业非常关心他们的碳排放信息。2017年将启动全国碳交易市场,初期纳入的企业非常有限,非控排企业可以通过企业社会责任的良好表现赢得市场。

三重底线是可持续发展的重要理论基础,个人觉得企业要基业常青,抑或中短期取得创新性突破,宜从环境责任和社会责任的角度多思量。

企业社会责任涵盖的面很广,包括劳工、环境以及人权等方面的内容,而低碳正属于环境板块。GRI框架的企业社会责任报告里对企业的碳排放信息提出了具体而明确的要求,包括scope1,2,3的排放数据等。

社会责任不只是情怀,也要有利益激励

企业发展过程中不考虑社会责任则很难基业常青,然而无数实践也证明,如果只讲情怀,显然它也是走不远的,必须要有“利益”的激励。只奉献不求回报的毕竟还是奢侈品,我们不能要求每个企业都这样做。兼顾社会情怀以及公司私利,是企业开展社会责任工作的理想路径。而企业开展低碳工作正是这样一种理想的社会责任的体现,既可以减少社会的碳排放,同时还可以减少企业经营成本,并可能在碳市场实现收益。当然更深层一点讲,企业开展低碳更大的“私利”在于保护了地球,也就保护了自己,就像之前柴静就应对气候变化问题采访丁仲礼院士,丁院士说的地球不需要我们去拯救,需要拯救的是我们自己。

社会责任尽管表面上与利益无关,但是只有利益才能真正推动企业自愿去做,并且持续做下去。当然利益本身是一个中性词,任何事物的推动也都需要有利益的推动。

而营销学认为,最高级的营销应该正是承担社会责任,就好像消费者天然的会去购买投喂流浪狗的肉摊老板的肉一样。

中国作为一个国家,愿意主动承担应对气候变化的责任是因为中国理解气候变化,符合中国的利益,中国是自主参与的。中国想要蓝天白云,而不是灰蒙蒙的天,并愿意在未来保持这样一个竞争优势,发展低碳经济和低碳服务,中国愿意这么做。

什么样的企业需要履行低碳的社会责任

严格来说任何企业都需要履行其社会责任,这里只是讨论下目前有哪些企业是特别需要做好企业社会责任工作的。

1,央企:国资委要求央企提供企业社会责任报告并且尽可能丰富详尽的披露其好与不足。在低碳领域,央企是碳排放最大的企业群,节能降碳对央企来说是社会责任也是发展必然要求。

2,上市企业:上市企业需要全面披露其财务信息、运营状况,当然也包括企业社会责任的信息。目前,近八成的企业社会责任报告来自于上市企业。但就低碳而言,目前中国的上市企业披露其碳排放信息的仍然非常稀有,近些年英国碳信息披露项目CDP通过问卷调研上证100强企业的碳排放状况,每年收到的问卷回复率也是在20%左右徘徊,当然笔者相信真实的数字可能不止这个, 因为有很多企业在低碳领域做的很好,只是沟通没有做好。

3,有海外业务的企业:走出去的企业则更需要做好履行低碳的社会责任。出口型企业由于受到客户要求,需要披露其碳排放数据、碳管理措施以及风险机遇等。

4,面向终端消费者的企业:在中国不远的将来,消费者的低碳选择将会决定企业低碳社会责任的重视程度,而这已在路上。

对中国企业来说,政策信号是非常明确的,因此不论是国企还是大型民企,仍然要继续落实国家应对气候变化的行动方案,要继续节能减碳。对在欧洲开展业务,及计划投资一带一路沿线国家的中国企业来说,气候变化和环保不能放松,政府和银行的相关要求只会越来越严格。

企业社会责任表面上看是企业被动的行为,但它也逐渐成为增长和创新的催化剂,而这也被大多数企业所忽视。

如何履行企业低碳社会责任

“没有企业家天生是为了破坏环境的,只是我们不知道该怎么办。如果你能给我一种既节约成本又保护环境的做法,那我现在就能改变。”这是一位企业家向一位CSR咨询师袒露的。如果找到履行企业低碳环保社会责任合适的方法,相信很多企业可以做的很好,下面就两个关键要素进行一点展开分析:

透明性

企业社会责任最重要的原则之一是透明性,即主动披露企业的好与不足。接受监督才能真正做好企业。耐克公司在这方面就做出了典范:

除了耐克,苹果也公布了其全球供应商名单,结合IPE的企业污染信息数据库,公众可以监督其供应商的环境污染信息等。

可以预见,未来市场将变得更加透明,这不以任何人的主观意志为转移。领先企业当下应当思考的不是要不要披露信息、披露多少信息的问题,而是怎样尽快熟悉透明市场的新规则,用好信息披露的工具,把透明转化为信任和企业竞争力。

相关性

企业履行其社会责任已经远非捐款赈灾这么简单和“刻意”,而最好与自身主营业务结合,通过产品和服务赋能弱势群体,帮助他们改善生活。比如那个投喂流浪狗的肉摊老板,比如腾讯的志愿者帮助贫困地区的人通过微信实现与亲人的视频通话等。

而在低碳领域,如果企业能在践行自己碳减排的基础上,其提供的产品和服务能够赋能他们的客户降低碳排放,那就是更大的社会责任的体现了。

美团刚刚融资40亿美元,CEO王兴表示美团已进入社会企业的阶段,不光是在吃喝玩乐方面做到更好,“eat better, live better”,还需要主动承担更多的社会责任,而前段时间任志强抨击的外卖行业污染严重的问题或许会成为美团履行社会责任的新挑战以及新机遇。

而刚刚成为男一号的马云,则一直非常认同社会责任和时代担当是阿里巴巴探索人类科技前沿的根本动力。阿里巴巴在低碳领域倡导的绿色行动计划也是行业中的典范。

最近笔者也接触到一家金融企业(由于行业性质,企业本身碳排放很小),为了鼓励员工积极参加绿色低碳行动,特地开发了微信小程序对员工及部门绿色出行、绿色办公等进行碳减排量计算并且实现排名和奖励,通过实际行动践行低碳的社会责任。这种新颖有趣的社会责任行动也值得大多数企业效仿。

当前低碳公益产品设计存在的问题

目前有很多低碳的公益产品以及提出了很多低碳绿色的倡议,但由于这样那样的原因,这些低碳公益的产品还没有完全展现其威力,因为完全靠社会责任来推动,力度仍显不足。

比如碳中和,这个概念国外推了很多年,中国也做了很多年,但仍然很难形成一股风潮,参与碳中和的企业寥寥无几;今年7月1日发行的绿证,很多企业为了响应“时代号召”参与了一下,认购了够自己公司用几年的绿电,然而几个月过去了,却很少听到相关声音了。究其原因,这对企业来说没有主观驱动力,让企业掏钱一次可以,一直掏钱就不太现实。

而北京发改委发起的“少开一天车”活动(鼓励用户少开车,为蓝天做贡献)比起以上两种模式取得了一些突破,毕竟用户是收钱了,而不是掏钱。但是其操作的便利性以及对用户的吸引力方面(很少有人会为了15元钱少开一个月的车)仍需完善。

纵观所有低碳公益产品,目前只有蚂蚁森林取得了比较好的效果,这与互联网公司对用户友好性以及用户心理的研究有很大关系。蚂蚁森林不需要用户做多余的操作,就可以参与其中。没有多余的操作以及多余的设备,产品的受欢迎程度就会得到大幅提升,就像微信运动一出现,无数做运动手环的厂商就消失了。